Netzentgelte neu denken - Bundesnetzagentur legt AgNes-Diskussionspapier vor

Dipl.-Betriebswirt (FH), Steuerberater Jürgen Dobler, Nürnberg[1]

Am 12.05.2025 hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) mit der Veröffentlichung des Diskussionspapiers zur „Allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom (AgNes)“[2] ein weiteres Verfahren im NEST-Prozess (Neusetzung des Regulierungsrahmens) eingeleitet. Ziel dieses Diskussionspapiers ist es, die bestehenden Regelungen zur Erhebung von Stromnetzentgelten in Deutschland grundlegend zu überarbeiten. Im Zentrum steht dabei das Anliegen, die Finanzierung der Netzinfrastruktur gerechter, verursachungsgerechter und systemdienlicher zu gestalten. Das AgNes-Papier soll einen Schritt hin zu einem transparenteren, effizienteren und zukunftsfähigen Netzentgeltsystem markieren. Doch welche konkreten Maßnahmen schlägt die BNetzA vor? Welche Ansätze zur Neugestaltung der Entgeltstruktur werden zur Diskussion gestellt? Der vorliegende Beitrag beleuchtet die wesentlichen Inhalte des Diskussionspapiers.

I. Energiewende erfordert Anpassungsbedarf

Die Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) bildet seit rund 20 Jahren die Grundlage für die Berechnung der Netzentgelte. Jedoch haben sich die Rahmenbedingungen in den vergangenen Jahrzehnten signifikant geändert. Die ausschließlich entnahmebasierte Bepreisung scheint nicht mehr „zeitgerecht“. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, einen ausgewogenen Interessenausgleich zwischen Netzbetreibern – im Hinblick auf die Refinanzierung der Netzkosten – und Netznutzern – im Sinne bezahlbarer Netzentgelte – zu schaffen, der in einem praktikablen und umsetzbaren System verankert werden kann.[3] Inwiefern verändert die Energiewende die Anforderungen an die Stromnetze? Der Ausbau dezentraler erneuerbarer Energien, insbesondere im Norden und Osten Deutschlands, führt zu Rückspeisungen, wachsendem Netzausbaubedarf und steigendem Engpassmanagement – mit erheblichen Kostenfolgen. Gleichzeitig verändert sich das Netznutzungsverhalten durch zunehmende Eigenversorgung und Speicherintegration. Die Elektrifizierung von Mobilität, Wärme und Industrie erhöht den Strombedarf und verstärkt die Gleichzeitigkeit von Einspeisung und Verbrauch, was die Netzbelastung weiter verschärft.[4]

Bis 2045 werden neben einem Netzausbaubedarf von rund 360 Mrd. € zudem Offshore-Anbindungskosten in Höhe von 160 Mrd. € erwartet, was die Netzentgelte deutlich steigen lassen dürfte. In der bisherigen Systematik tragen ausschließlich Letztverbraucher die entstehenden Netzkosten. Bereits in der Einleitung trifft die BNetzA eine grundlegende Richtungsentscheidung, indem sie anerkennt, dass neben den entnehmenden Netznutzern auch weitere Marktteilnehmer – etwa Betreiber von Erzeugungs- und Stromspeicheranlagen – hinsichtlich ihrer finanziellen Beteiligung an den Netzkosten in den Blick zu nehmen sind.[5]

II. Kriterien um Zielsetzung zu erreichen

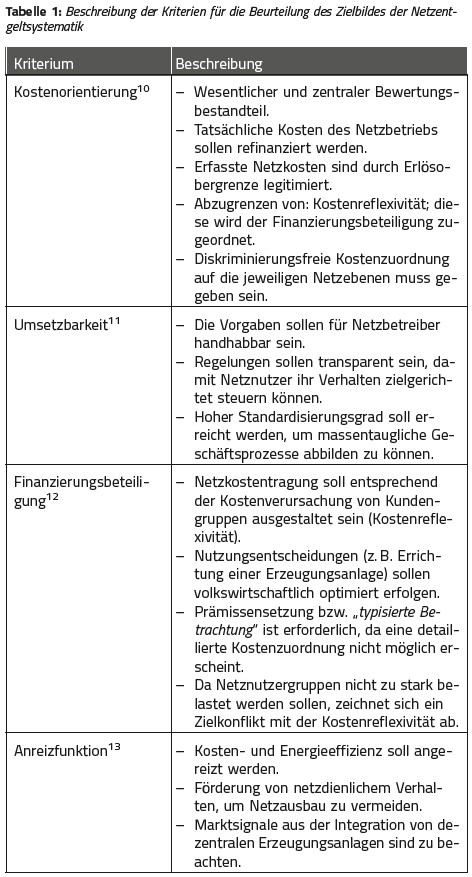

Die BNetzA skizziert zunächst das Spannungsfeld, das mit der Neuregelung verbunden ist. Es wird erwartet, dass die vorgeschlagenen Änderungen mit kritischem Blick begleitet werden, da ein etabliertes System angepasst wird. Weiter ist davon auszugehen, dass insbesondere jene Marktteilnehmer, die künftig verstärkt an der Netzkostentragung beteiligt werden sollen, ihre Einwände sehr deutlich vorbringen werden. Klar erkennbar ist, der Kostenorientierung (Netzkostendeckung) wird eine besondere Priorität eingeräumt. So lag das Netzkostenvolumen im Jahr 2024 für Stromverteilernetzbetreiber bei ca. 32 Mrd. €; für die Übertragungsnetzbetreiber bei ca. 11 Mrd. €.[6] Zudem wurden über die Offshore-Netzumlage ca. 2 Mrd. € gewälzt. Der Kostenwälzung unterliegen Entschädigungszahlungen an „einspeisebereite“ Offshore-Erzeugungsanlagen sowie deren Kosten für die Netzanbindung.[7] Ausgehend von gesetzlichen Vorgaben sowie weiteren energiewirtschaftlichen Zielbestimmungen formuliert die BNetzA neben der Kostenorientierung drei weitere Kriterien, an denen sich die neue Netzentgeltsystematik messen lassen soll:

- Kostenorientierung

- Umsetzbarkeit und Praktikabilität (fortan: Umsetzbarkeit)

- Finanzierungsbeteiligung

- Anreizfunktion

Es wird angenommen, dass die unterschiedlichen Dimensionen nicht zwingend übereinstimmen, daher sind „mögliche Konflikte zu identifizieren und schließlich in Einklang zu bringen, sodass das bestmögliche System für eine Zeit während und nach Abschluss der Energiewende, also auch in 15 bis 20 Jahren, entwickelt werden kann.“[8] Die nachfolgende Tabelle beschreibt die jeweiligen Bewertungskriterien. Wobei die BNetzA für die Beurteilung der „Kostenreflexivität“ – d.h. jeder Netznutzer sollte möglichst entsprechend seiner Kostenverursachung an der Netzfinanzierung beteiligt werden – eher „übergreifend“ betrachtet, da eine eindeutige Zuordnung konkreter Netzkosten zu einzelnen Netznutzern praktisch nicht möglich ist.[9]

III. Beschreibung aktuelle Netzentgeltbildung

1. Reguläre Netzentgeltbildung

Die nachfolgenden Ausführungen lassen sich vereinfacht in einer Gleichung beschreiben: Die Netzkosten bzw. die Erlösobergrenze wird auf Spannungsebenen verteilt (= Zähler) und durch die Entnahmelast (= Nenner) dividiert. Für die reguläre Bepreisung wird nach leistungsgemessenen Kunden und nicht leistungsgemessenen Kunden unterschieden.[14] Hierfür sollen die Netzentgelte die effizienten Kosten für Betrieb, Unterhaltung und Ausbau der Stromnetze refinanzieren. Ausgangspunkt für die Entgeltbildung ist die von der Regulierungsbehörde genehmigte kalenderjährliche Erlösobergrenze. Diese wird im Rahmen einer detaillierten Prüfung der Kostenarten (z.B. Personal-, Abschreibungs- und Kapitalkosten) festgelegt.[15]

Die Kosten werden zunächst den verschiedenen Netz- und Umspannebenen zugewiesen. Anschließend erfolgt eine stufenweise Weiterverteilung der Kosten von höheren zu niedrigeren Netzebenen – ein sogenannter Top-Down-Ansatz (Kostenwälzung). Die spezifischen Kosten je Netzebene werden durch Division der Gesamtkosten durch die zeitgleiche Jahreshöchstlast ermittelt und ergeben die sogenannte „Briefmarke“ in €/kW. Für leistungsgemessene Netznutzer wird die Briefmarke mithilfe einer Gleichzeitigkeitsfunktion (g-Funktion) in Arbeitspreis und Leistungspreis differenziert. Dabei wird angenommen, dass ab 2.500 Benutzungsstunden eine hohe Gleichzeitigkeit vorliegt. Dieser sogenannte „Knickpunkt“ markiert die Grenze zwischen zwei Entgeltkategorien. Nutzer mit hoher Gleichzeitigkeit tragen stärker über den Leistungspreis zur Finanzierung bei, da sie in der Regel maßgeblich zur Netzdimensionierung beitragen. Kleine Netznutzer im Niederspannungsnetz mit einem Jahresverbrauch bis 100.000 kWh zahlen hingegen ausschließlich einen Arbeitspreis (Ct/kWh), ergänzt um einen monatlichen Grundpreis. Beide Preisbestandteile müssen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen.[16]

Für die Entgeltbildung ab dem Jahr 2025 wurde die Netzkostenverteilung auf Grund der Integration von Mehrkosten für die Integration erneuerbarer Energien in gesonderter Weise berücksichtigt. Danach sollen Netznutzer in Regionen entlastet werden, die durch den überproportionalen Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien besonders hohe netzbedingte Kosten tragen. Um eine ausgewogenere Lastenverteilung zu ermöglichen, wird die Entlastung dieser Regionen durch eine bundesweite Umlage refinanziert. Die dabei entstehenden Mehrkosten werden als „Aufschlag für besondere Netznutzung“ einheitlich auf alle Stromverbraucher in Deutschland verteilt. Ziel dieser Maßnahme ist es, die bestehenden regionalen Ungleichgewichte bei den Netzentgelten zu reduzieren und gleichzeitig ein faires und systemdienliches Kostenverteilungssystem zu schaffen.[17] Die Berechnung wird vor Bildung der Briefmarken durchgeführt, um die jeweiligen Netzebenen kostenseitig zu entlasten.[18]

2. Individuelle Netzentgeltbildung (Sonderentgelte)

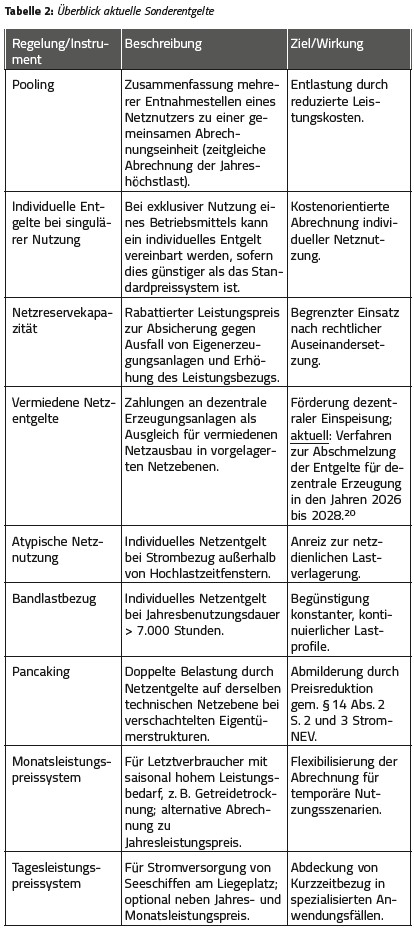

Es existieren zahlreiche Sonderregelungen, die spezifische Nutzungsprofile, strukturelle Besonderheiten oder besondere technische Anforderungen adressieren und damit vom allgemeinen Standardpreissystem abweichen. Die nebenstehende Tabelle gibt einen systematischen Überblick über diese Ausnahmen, ihre Ausgestaltung sowie ihre jeweilige Zielsetzung.[19]

Eine Reduzierung des Katalogs von Sonderentgelten durch die Bundesnetzagentur dürfte kaum überraschen – insbesondere vor dem Hintergrund des Ziels eines transparenten und konsistenten Regulierungsrahmens. Nachdem der Status quo sowie die wesentlichen Kriterien für ein optimiertes Zielbild dargelegt wurden, werden im Folgenden potenzielle Anpassungsoptionen aufgezeigt. Deutlich wird dabei ein zentraler Ansatzpunkt: Die stetig steigenden Netzkosten sollen auf eine größere Kostenträgerbasis verteilt werden.

IV. Welche Anpassungsoptionen sind denkbar?

Die BNetzA stellt sechs Anpassungsoptionen vor, wobei das Zusammenfassen von Kostenstellen als „technische Korrektur“ verstanden werden kann.

- Erweiterung der Kostenträgerbasis durch dezentrale Einspeiser

- Einspeiseentgelte

- Baukostenzuschüsse

- Ergänzung von Preiselementen

- Grundpreis

- Kapazitätspreis

- Dynamisierte Netzentgelte

- Einführung bundeseinheitliche Netzentgelte

- Erhebung von Speicherentgelte

- (Zusammenfassen von Kostenstellen)[21]1

Die einzelnen Anpassungsmöglichkeiten werden nachfolgend beschrieben; die Einordung der jeweiligen Maßnahmen in die „Zielbild-Kriterien“ wird stichpunkartig vorgenommen. Der Zielerreichungsgrad wird hierbei auf Basis der Erläuterungen durch die BNetzA bestimmt. Hierfür wird folgende Bewertungsskala eingeführt:

- Erreicht (+)

- Neutral (0)

- Negativ (-) „Nicht erreicht“

Eine Einschätzung durch Netzbetreiber und Stakeholder wird im angestoßenen Diskussionsprozess erwartet. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat dem AgNes-Papier bereits ein eigenes Diskussionspapier vorangestellt.[22] Die darin vorgestellten Einschätzungen werden bei den einzelnen Anpassungsmöglichkeiten aufgeführt.

1. Erweiterung der Kostenträgerbasis durch dezentrale Einspeiser

a) Einspeiseentgelte

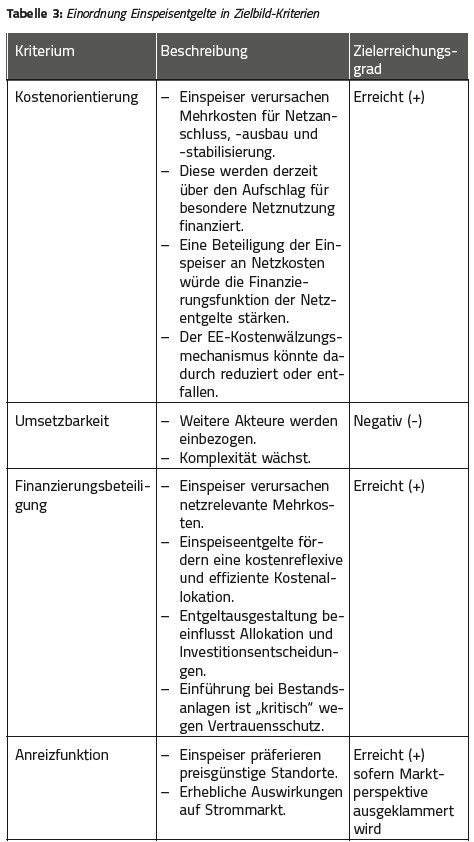

Nach § 15 Abs. 1 Satz 2 StromNEV sind für die Einspeisung elektrischer Energie keine Netzentgelte zu zahlen – anders als in vielen europäischen Ländern, wo Einspeiser an den Netzkosten beteiligt werden. Die Stromerzeugung, auch aus erneuerbaren Energien, nutzt jedoch intensiv die Netzinfrastruktur. Vor dem Hintergrund steigender Netzkosten durch den Ausbau der erneuerbaren Energien wird daher diskutiert, ob auch Einspeiser künftig zur Finanzierung beitragen sollten – ähnlich wie im Gasbereich, wo Einspeiseentgelte seit Langem üblich sind. Ein solcher Finanzierungsbeitrag könnte zusätzliche Netzeinnahmen generieren, die Letztverbraucher entlasten und Umverteilungsmechanismen zwischen Netzregionen reduzieren. Auch für Netzbetreiber könnten Anreize entstehen, Erneuerbare Erzeugungsanlagen schneller anzuschließen. Gleichzeitig sind jedoch Fragen zu Marktverzerrungen, Allokationsrisiken und dem Umgang mit Bestandsanlagen zu berücksichtigen.[23]

Denkbare Modelle für Einspeiseentgelte umfassen:

- Arbeitspreise (€/MWh) für die eingespeiste Arbeit

- Leistungspreise (€/MW) für die eingespeiste bzw. installierte Höchstlast

- Kapazitätspreise (€/MW) für die vertraglich vereinbarte Höchstlast

- Grundpreis, als pauschaler Wert je Anschluss und Spannungsebene

Die Einordnung in die Zielbild-Kriterien lässt sich wie nachfolgend dargestellt beschreiben:[24]

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) beurteilt die Einführung von Einspeiseentgelten kritisch, da die Komplexität und der bürokratische Aufwand der Netzentgeltsystematik sich deutlich erhöht. Zudem könnten marktverzerrende Effekte auftreten, die zu höheren Großhandelspreisen führen. Besonders problematisch wäre die Belastung von Bestandsanlagen, da dies Investitionssicherheit und Vertrauensschutz gefährden würde. Zudem fehlt es an einer systemdienlichen Lenkungswirkung, solange keine Flexibilisierung der Entgelte nach Ort und Zeit erfolgt.[25]

b) Baukostenzuschüsse

Neben der Einführung von Einspeiseentgelten wird ergänzend bzw. alternativ über die Erhebung von Baukostenzuschüssen für Erzeugungsanlagen diskutiert, um insbesondere eine effiziente Steuerung von Netzanschlusskapazitäten zu erreichen. Im Hinblick auf die Zielbild-Kriterien wäre insbesondere die Kostenorientierung (wie auch die Finanzierungsfunktion) „sehr träge“, da die Baukostenzuschüsse lediglich bei Neuanschlüssen erhoben werden können. Die Umsetzbarkeit wäre im Vergleich zu den Einspeiseentgelten hingegen deutlich weniger komplex. Die Anreizfunktion wäre durch eine zielgerichtete Ansiedlung von Erzeugungsanlagen erreicht.[26]

Mit Blick auf die Erhebung von Baukostenzuschüssen kommt der BDEW zu einer positiven Einschätzung, da ein einmaliger, räumlich differenzierter Baukostenzuschuss zur Kostenoptimierung des Netzausbaus beitragen kann, indem dieser Einspeiser verursachungsgerecht beteiligt und Investitionsentscheidungen durch bessere Kalkulierbarkeit unterstützt. Bei Verbrauchsanlagen ist dieses Instrument ab 30 kW bereits etabliert und wirkt bedarfsgerecht sowie standortlenkend.[27]

2. Ergänzung von Preiselementen

a) Grundpreis

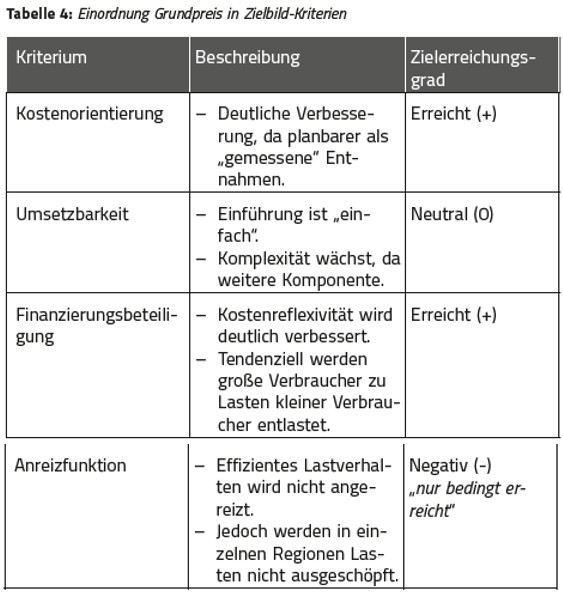

Durch die Einführung zusätzlicher Preiselemente wird der Ansatz verfolgt, die Kostenverteilung systemintern neu und verursachungsgerechter auszurichten. So wird die Einführung eines verpflichtenden Grundpreises dadurch begründet, dass Netzkosten durch strukturelle Gegebenheiten – insbesondere die Anzahl und geografische Verteilung der Anschlusspunkte – unvermeidbar entstehen. Strukturelle Bedingungen werden allerdings im aktuellen Netzentgeltsystem nicht erfasst. Hinzu kommt, dass Abnehmer in der Höchst- und Hochspannebene von Sonderentgelten profitieren (Bandlastbezug). Eine Reform könnte in der Einführung eines pauschalen, anschlussbezogenen Grundpreises je Netzebene bestehen, der strukturbedingte Kosten sachgerechter abbildet und entnahmeorientierte Fehlanreize reduziert. Eine Staffelung nach Leistung oder Entnahmemenge könnte Verteilungswirkungen abfedern. Auch für Prosumer in der Niederspannung wäre eine Stärkung der Grundpreiskomponente zielgerichtet, um für diese eine angemessene Beteiligung an den Netzkosten sicherzustellen. Insgesamt könnte eine teilweise Finanzierung der Netze über Grundpreise die Verzerrungen entnahmeabhängiger Preissignale am Strommarkt abmildern und damit zu einer effizienteren Netznutzung beitragen.[28] Die Einordnung in die Zielbild-Kriterien lässt sich wie nachfolgend dargestellt beschreiben:[29]

b) Kapazitätspreis

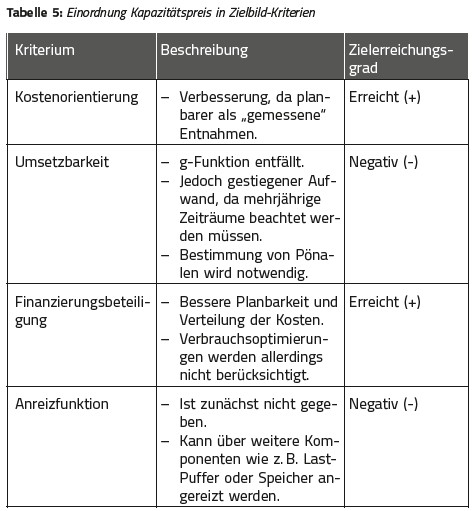

Die Netzanschlusskapazität ist neben strukturellen Faktoren ein zentraler Kostentreiber, da sie die Netzdimensionierung wesentlich beeinflusst. Während Leistungspreise diese Kosten nur näherungsweise abbilden, könnte eine direkte Bepreisung der bestellten Anschlusskapazität zielgenauer und transparenter sein. Sie würde zudem die fehleranfällige g-Funktion überflüssig machen und das Last-Pooling infrage stellen. Durch Pönalen bei Überschreitungen und planbare Reserven entstünden Flexibilitätsspielräume, und ungenutzte Kapazitäten könnten effizienter neu vergeben werden. Ein mehrteiliges Entgeltsystem mit Grund-, Kapazitäts-, Leistungs- und Arbeitspreisen wäre jedoch zu komplex; die Systematik sollte überschaubar bleiben.[30] Die Einordnung in die Zielbild-Kriterien lässt sich wie nachfolgend dargestellt beschreiben:[31]

Der BDEW sieht Vorteile in der Einführung eines Kapazitätspreises und/oder eines Grundpreises, da der Kapazitätspreis eine kostenreflektierende Bepreisung der dauerhaft bereitgestellten Netzanschlusskapazität ermöglicht. Herausforderungen bestehen in der operativen Umsetzung aufgrund hoher Datenanforderungen, insbesondere bei nicht leistungsgemessenen Kunden. Für leistungsgemessene Kunden erscheint eine Einführung ab 2029 jedoch realistisch, insbesondere bei gestufter Umsetzung nach Spannungsebenen. Der Grundpreis überzeugt durch Einfachheit und Umsetzbarkeit, bietet jedoch keine Anreizwirkung. Für SLP-Kunden kann dieser eine effiziente Lösung darstellen, sofern nur fixe, nicht leistungsabhängige Kosten abgebildet werden.[32]

3. Dynamisierte Netzentgelte

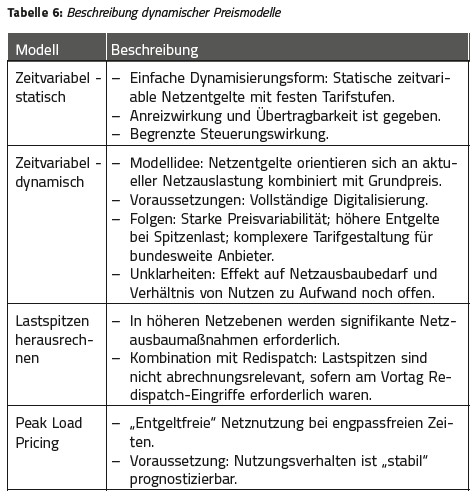

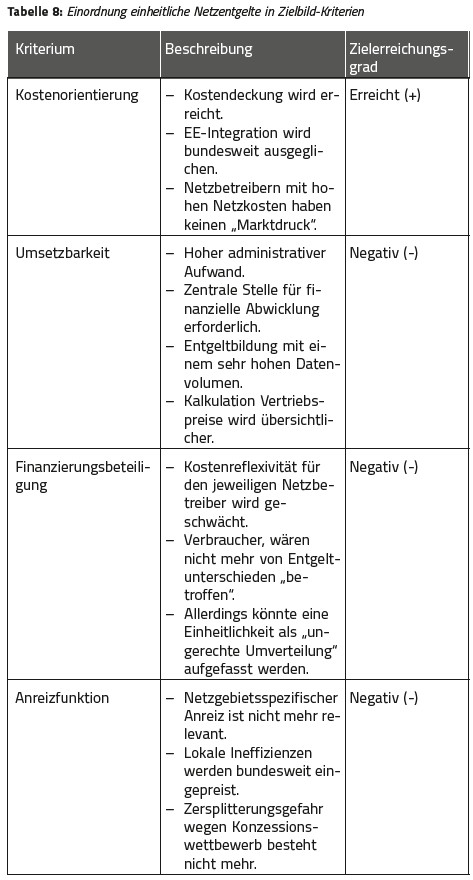

Dynamische Netzentgelte sollen örtliche Netzknappheiten durch zeitlich und räumlich differenzierte Preissignale abbilden und so eine effizientere Netzauslastung fördern. Zwar setzen kurzfristige Grenzkosten wirksame Anreize zur Nutzung bestehender Kapazitäten, langfristig ist jedoch oft ein Netzausbau volkswirtschaftlich günstiger. Die bestehenden Entgelte für atypische Netznutzung (§ 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV) gelten als erste Vorstufe dynamischer Ansätze. Eine Weiterentwicklung erfordert eine klare Priorisierung, ob dynamische Netzentgelte der Netzsteuerung oder der Marktintegration dienen sollen. Weiter ist es erforderlich, geeignete Netzgebietsgrößen zu definieren, sowie die betroffenen Entgeltkomponenten zu erfassen. Herausfordernd ist zudem die fehlende „Deckungsgleichheit“ von Knappheitssignalen über Netzebenen hinweg. Auch die Frage, ob die Teilnahme für Netzbetreiber und Nutzer freiwillig oder verpflichtend sein soll, ist offen.[33] Ausgehend aus diesen Überlegungen werden folgende dynamischer Preismodelle diskutiert:[34]

Die Einordnung in die Zielbild-Kriterien lässt sich wie nachfolgend dargestellt beschreiben:[35]

Der BDEW begrüßt grundsätzlich die Weiterentwicklung von dynamischen Netzentgelten, da eine stärkere örtliche und zeitliche Flexibilisierung von Netzentgelten ermöglicht wird. Um allerdings ungenutzte Netzkapazitäten zu heben, sind hohe technische Voraussetzungen und Verhaltensanpassungen seitens aller Beteiligten erforderlich. Zu viel Flexibilität beeinträchtigt Planbarkeit, Verständlichkeit und Umsetzbarkeit und kann die Kosten erhöhen. Deshalb empfiehlt sich ein stufenweises Vorgehen: Zunächst sollte auf übermäßige Komplexität verzichtet und Erfahrungen gesammelt werden. Eine spätere Ausweitung nach Kundengruppen und Netzebenen ist sinnvoll, wenn der Nutzen nachweislich den Aufwand übersteigt. Auch pauschale Modelle, etwa für Industriekunden, bleiben als pragmatische Alternativen relevant.[36]

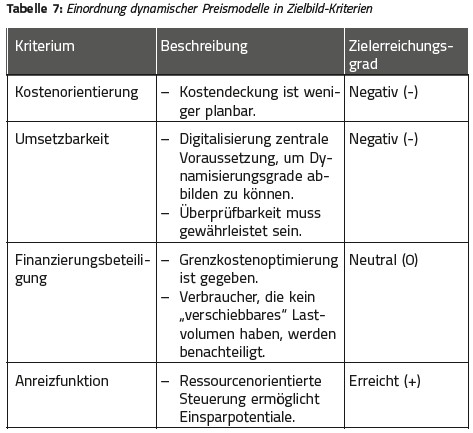

4. Einführung bundeseinheitliche Netzentgelte

Seit dem 01.01.2023 gelten auf Übertragungsnetzebene bundeseinheitliche Netzentgelte. Grundlage der Entgeltbildung sind dabei die jeweiligen Erlösobergrenzen der Netzbetreiber sowie die prognostizierte Absatzmenge.[37] Vor diesem Hintergrund erscheint die Einführung einheitlicher Netzentgelte auf Verteilnetzebene eine naheliegende Überlegung. Derzeit tragen Letztverbraucher in den einzelnen Netzgebieten die Netzkosten, die im Wesentlichen durch Faktoren wie Netzalter (Kapitalkosten), Netzbetrieb (operative Aufwendungen) und Auslastung bestimmt werden. Diese können durch Netzkunden lediglich sehr bedingt beeinflusst werden. Da seit 2025 der durch die Integration erneuerbarer Energien verursachte Kosteneffekt über einen bundesweiten Umlagemechanismus ausgeglichen wird, rückt ein „vollständiger“ Angleich in den Mittelpunkt der Diskussion.[38] Die Einordnung in die Zielbild-Kriterien verdeutlicht, dass die Umsetzung angesichts der großen Zahl von Stromverteilnetzbetreibern (866) als besonders komplex einzuschätzen ist.[39]

Der BDEW ordnet die Vereinheitlichung von Netzentgelten als eine relevante Reformoption ein und kommt in seiner Bewertung zu einer „ähnlich“ differenzierten Einschätzung. Die Systematik wird vereinfacht. Zudem werden regionale Kostenunterschiede ausgeglichen, die Kalkulierbarkeit für Marktakteure verbessert und EE-bedingte Mehrkosten zentraler verrechnet. Hingegen würde jedoch die Kostenreflexivität verringert. Durch den hohen Umsetzungsaufwand wäre eine stufenweise Einführung mit Übergangsfristen notwendig. Eine ergebnisoffene Prüfung erscheint angemessen, mittelfristige Umsetzbarkeit vorausgesetzt.[40]

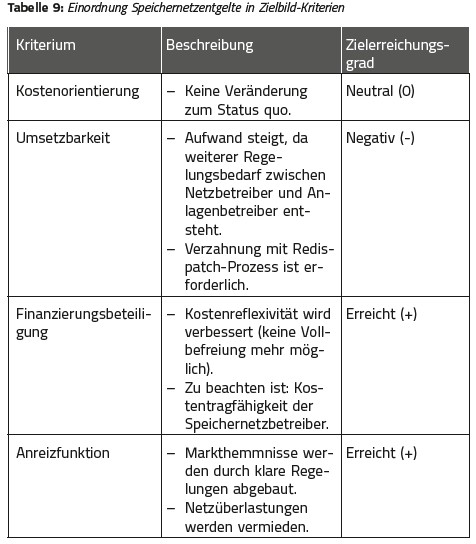

5. Erhebung von Speicherentgelte

Stromspeicher beziehen Strom aus dem Netz – meist bei niedrigen Preisen und hohem Angebot – und speisen diesen zeitversetzt wieder ein, typischerweise bei hohen Preisen. Dadurch fungieren sie sowohl als Verbraucher als auch als Erzeuger. Diese Flexibilität macht Speicher zunehmend systemrelevant, ins- besondere zur Glättung von Preisspitzen und zur Stabilisierung der Versorgung. Viele Speicher sind derzeit durch gesetzliche Ausnahmen (z.B. vollständige Befreiung oder individuelle Entgeltermäßigungen nach StromNEV) ganz oder teilweise von Netzentgelten befreit. Die aktuelle Entgeltstruktur ist „unübersichtlich“. Zudem liegt nicht zwingend eine Gleichbehandlung vor. Weiter tragen Speicher nicht oder lediglich in geringem Umfang zur Kostendeckung bei. Für die Zeit nach 2028 wird ein neues, klar strukturiertes Entgeltsystem diskutiert. Ziel ist ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Nutzbarkeit, Netz- und Marktdienlichkeit sowie fairer Kostenverteilung. Mögliche Ansätze für Speicherentgelte sind daher:

- Rabatte bei netzdienlichem Verhalten (z.B. steuerbare Lasten gemäß § 14a EnWG),

- flexible Netzanschlussverträge mit temporären Netzbeschränkungen,

- zeitvariable Entgelte,

- standardisierte Modelle für Speicher in verschiedenen Spannungsebenen.

Zudem muss vermieden werden, dass Speicher bei Einführung von Einspeiseentgelten zweifach belastet werden. Das Steuerungsverhalten – und nicht der Standort – von Speichern soll der „entscheidende“ Kostenfaktor bei der Netzentgeltbildung sein.[41] Die Einordnung in die Zielbild-Kriterien lässt sich wie nachfolgend dargestellt beschreiben. Hierbei wird unterstellt, dass ein flexibler Netzanschlussvertrag rabattiert wird:[42]

Der BDEW plädiert für eine differenzierte Betrachtung. Danach sind für eine verursachungsgerechte Netzkostenbeteiligung flexible Entgeltkomponenten oder Baukostenzuschüsse sinnvoll, die standort- und netzwirkungsbezogene Anreize setzen, ohne die Marktneutralität zu gefährden. Die Einführung neuer Entgeltlogiken (z.B. Kapazitätspreise) muss praktikabel, planbar und verständlich ausgestaltet sein. Dynamische Netzentgelte können zusätzliche Flexibilität heben, erfordern aber ausreichende Vorhersehbarkeit. Bestandsanlagen müssen über Übergangsregelungen abgesichert werden. Speicher sollten weder doppelt belastet noch gegenüber anderen Technologien benachteiligt werden. Für eine einheitliche Systematik sollte die tatsächliche Netzwirkung ausschlaggebend sein. Die technische Ausgestaltung der Speicherlösung wäre demnach für die Bepreisung nicht relevant.[43]

V. Fazit

Die BNetzA leitet mit dem AgNes-Papier einen grundlegenden Reformprozess der Netzentgeltsystematik ein. Ziel ist ein transparentes, verursachungsgerechtes und zukunftsfähiges Entgeltsystem, das sowohl die Anforderungen der Energiewende als auch die steigenden Netzkosten adressiert. Im Zentrum steht die Ausweitung der Finanzierungspflicht auf bislang entgeltbefreite Akteure wie Einspeiser und Speicherbetreiber. Neue Preiselemente – etwa Kapazitäts- und Grundpreise – sollen die Kostenreflexivität erhöhen und netzdienliches Verhalten anreizen. Gleichzeitig wird die (weitere) Einführung dynamischer Netzentgelte zur besseren Nutzung bestehender Netzkapazitäten diskutiert. Die Vereinheitlichung von Verteilnetzentgelten könnte regionale Ungleichgewichte verringern, steht jedoch in Zielkonflikt mit der Kostenreflexivität. Speicher sollen zukünftig differenzierter behandelt werden: Netzdienliches Verhalten wird weniger belastet, kein netzdienliches Verhalten soll hingegen kostenwirksam bepreist werden. Insgesamt macht das AgNes-Papier deutlich, dass die bisherige entnahmebasierte Netzentgeltlogik nicht mehr ausreicht. Die Auswertung der Zielerreichungsgrade zeigt allerdings auch, dass im weiteren Diskussionsverlauf noch erheblicher Abstimmungsbedarf bestehen dürfte.

-

[1]

Der Verfasser ist im Geschäftsbereich Energie bei Rödl & Partner in Nürnberg tätig.

-

[2]

Nachfolgend AgNes für „Allgemeine Netzentgeltsystematik Strom“. Die Große Beschlusskammer Energie der BNetzA hat gemäß § 29 Abs. 1 EnWG in Verbindung mit §§ 21, 21a EnWG ein Verfahren zur Festlegung der Allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom (AgNes) nach Außerkrafttreten der Strom- NEV unter dem Geschäftszeichen GBK-25-01-1#3 am 12. 05. 2025 eröffnet.

-

[3]

AgNes, S. 3.

-

[4]

AgNes, S. 7.

-

[5]

AgNes, S. 8.

-

[6]

AgNes, S. 10.

-

[7]

§ 17f EnWG; Netztransparenz > Erneuerbare Energien und Umlagen > Sonstige Umlagen > Offshore-Netzumlage > Offshore-Netzumlagen-Übersicht > Offshore Netzumlage 2024, abgerufen am 01.06.2025.

-

[8]

AgNes, S. 10.

-

[9]

AgNes, S. 11.

-

[10]

AgNes, S. 11-12.

-

[11]

AgNes, S. 13-14.

-

[12]

AgNes, S. 13.

-

[13]

AgNes, S. 12.

-

[14]

§ 17 StromNEV.

-

[15]

AgNes, S. 15.

-

[16]

AgNes, S. 16-17.

-

[17]

BK8-24-001-A; www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Aktuelles/VerteilungNetzkosten/start.html; abgerufen am 01.06.2025.

-

[18]

AgNes, S. 17.

-

[19]

AgNes, S. 18-19.

-

[20]

BNetzA, GBK-25-02-1#1.

-

[21]

Dieser Punkt wird nachfolgend nicht weiter beschrieben. Die BNetzA stellt die „technische“ Frage, ob das Zusammenfassen von Kostenstellen dazu beitragen kann, Netzentgeltanomalien zu vermeiden (AgNes, S. 47-48).

-

[22]

BDEW, Diskussionspapier: Überlegungen zur Weiterentwicklung der Netzentgeltsystematik Strom, 05.05.2025.

-

[23]

AgNes, S. 25.

-

[24]

AgNes, S. 26-27.

-

[25]

BDEW, Diskussionspapier: Überlegungen zur Weiterentwicklung der Netzentgeltsystematik Strom, 05.05.2025, S. 25 ff.

-

[26]

AgNes, S. 28-29.

-

[27]

BDEW, Diskussionspapier: Überlegungen zur Weiterentwicklung der Netzentgeltsystematik Strom, 05.05.2025, S. 27.

-

[28]

AgNes, S. 30.

-

[29]

AgNes, S. 30-31.

-

[30]

AgNes, S. 32.

-

[31]

AgNes, S. 32-33.

-

[32]

BDEW, Diskussionspapier: Überlegungen zur Weiterentwicklung der Netzentgeltsystematik Strom, 05.05.2025, S. 12.

-

[33]

AgNes, S. 34-35.

-

[34]

AgNes, S. 35-36.

-

[35]

AgNes, S. 36-37.

-

[36]

BDEW, Diskussionspapier: Überlegungen zur Weiterentwicklung der Netzentgeltsystematik Strom, 05.05.2025, S. 24-25.

-

[37]

NEMoG v.17.07.2017 (BGBI. | S. 2503).

-

[38]

AgNes, S. 39.

-

[39]

AgNes, S. 39-41.

-

[40]

BDEW, Diskussionspapier: Überlegungen zur Weiterentwicklung der Netzentgeltsystematik Strom, 05.05.2025, S. 27-28.

-

[41]

AgNes, S. 45.

-

[42]

AgNes, S. 45-46.

-

[43]

BDEW, Diskussionspapier: Überlegungen zur Weiterentwicklung der Netzentgeltsystematik Strom, 05.05.2025, S. 36-39.

Drucken

Drucken